그 친구는 나의 50년 지기 죽마고우다. 따라서 지금도 그 친구를 만나면 욕지거리부터 하고 본다. 물론 그 욕은 적의(敵意)가 전혀 없는, 되레 순수한 우정의 디딤돌 역할에 더 충실한다. 그 친구가 다섯 달 가까이 병원신세를 졌다.

공사장에서 일하다 그만 추락한 때문이었다. 병원에 있을 때 두 번 면회를 갔다. 첫 번째는 하도 기가 막혀서 눈물도 안 나왔다. 깁스를 하곤 꼼짝도 못하는 친구의 손을 잡아주며 힘내라는 얘기만 하고 나왔다.

두 번째의 면회 때는 다소 차도가 있어 희미하나마 웃는 친구였다. 그 친구는 재작년과 작년에 거푸 아버님과 어머님을 여의었다. 장지까지 따라가 함께 곡을 했음은 물론이다. 나의 어머니는 나의 생후 첫돌 무렵 집을 나갔다.

술로 세상을 살던 홀아버지로 인해 고생을 말도 못 하게 했다. 당시엔 자정부터 통행금지가 있었다. 자정 무렵이면 습관처럼 늘 그렇게 술을 사오라는 아버지의 그 지겨운(!) 술심부름(그것도 외상으로)이 너무나 싫었다.

그로부터 이웃으로 도망 잠을 다녔다. 하지만 반가운 손님도 하루 이틀이지 허구한 날 오밤중에 찾아오는 나를 반기는 동네사람들은 없었다. 하는 수 없어 급기야 그 친구의 집까지 찾았다. 그 늦은 밤이었음에도 불구하고 친구의 어머니와 아버지께선 나를 포근히 맞아주셨다.

뿐만 아니라 뜨거운 밥과 데운 국까지 상에 차려내셨다. 그 밥을 얻어먹으면서 얼마나 울었는지 모른다. 그러한 감사함이 사무치게 고마워서 명절이면 선물을 사들고 가기도 다반사였다. 얼마 전 송년회 겸 해서 고향친구들이 다 모였다.

그 친구도 절뚝거리며 나왔다. “나이가 예순이나 된 놈이 왜 그렇게 안 낫고 만날 아픈 거냐?” 술김에 그 친구를 껴안고 한참을 울었다. 친구도 따라서 눈물을 흘렸다. 나나 그 친구 역시 중학교라곤 구경도 못해 본 베이비부머다.

일찌감치 공사장에서부터 잔뼈가 굵은 그 친구인 반면 나는 역전의 구두닦이부터 시작해서 안 해 본 일이 없을 정도다. 그럼에도 여전히 가난뱅이 신세를 벗어나지 못 하고 있으니 이 어찌 개탄스런 일이 아니겠는가.

고 함석헌 선생께서는 ‘그 사람을 가졌는가’라는 글에서 “만 리 길 나서는 길 처자를 내맡기며맘 놓고 갈 만한 사람 그 사람을 그대는 가졌는가”라고 하셨다. 내가 물론 그 친구에게 있어 그 정도의 위치까지는 점유할 수 없다.

다만 예나 지금 역시도 그 친구는 내게 있어 죽마고우 그 이상의 확고한 정의(情誼)가 용광로처럼 팔팔 끓는다는 것이다. 그 친구가 어서 쾌차하여 캥거루처럼 껑충껑충 뛰어다니길 응원한다.

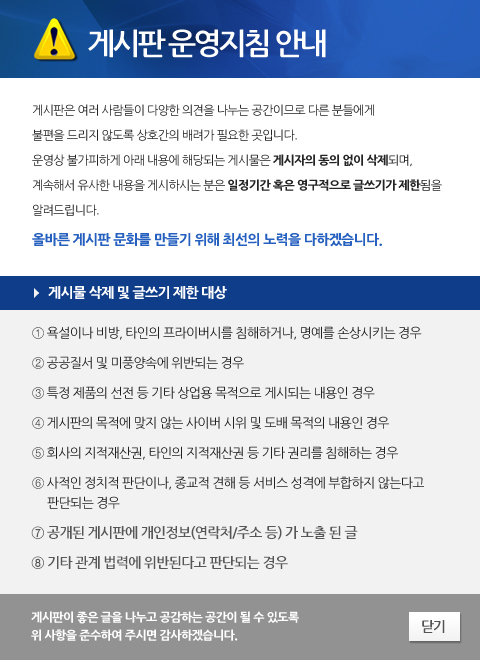

* 게시판 성격 및 운영과 무관한 내용, 비방성 욕설이 포함된 경우 및

기명 사연을 도용한 경우 , 관리자 임의로 삭제 될 수 있습니다.

* 게시판 하단, 관리자만 확인할 수 있는 [개인정보 입력란]에

이름, 연락처, 주소 게재해주세요.

* 사연과 신청곡 게시판은 많은 청취자들이 이용하는 공간입니다.

사적인 대화창 형식의 게시글을 지양합니다

친구의 눈물

홍경석

2017.12.23

조회 81

댓글

()